■環境の変化(新型コロナ禍影響)と新方針を考える

5月25日に緊急事態宣言は一旦解除されましたが、別に新型コロナが解決したってわけじゃない。

とりあえず国内は医療崩壊ってところまでいかないで済んだから、経済が心配だし、いちど戻そうか。ってくらいの話かと思います。

じゃあ「新型コロナ禍騒ぎはいつ終わるんだ」って事ですが、

この病の大問題は、感染対策をすれば経済が危うくなるし、経済を優先すれば感染が広がるって事で。となると私のような中小企業の経営者にとっては、本当に深刻です。

みんな死にたくないけれど、「生きてさえいればお金なんてあとからなんとでもなるよ」なんて、経営者はそんな無責任な事を言ってられないんです。

中小企業の社長は、会社が潰れれば破産するわけです。中小企業経営は、大企業のような有限責任ではありませんのでね。

事業をしくじったら「お父さんが事業に失敗し多額の借金を抱えて~」ってヤツになりますよ。ザ・ノンフィクションの世界ですよね。

だから私も含めた中小企業の社長さん達は、きっと今回の新型コロナ禍に対して、真剣度が段違い。

ですんで、

じゃあ予測しよう。予測したうえで、未来を考えよう。

私の頭の中は、4月~5月、ずっとこれでした。

もうね、ほんとに他の仕事に手が付かなかった。私が他の事に手が付かなかった事で、迷惑をかけた人達、本当にゴメンナサイ。

で、まあ、とりあえず考えがまとまったので、ここに書いておこうと思います。

これからのソノリテ(私の会社)を、こうするよ。こう変えるよって話。

ちなみに「コロナ前」に書いた、2020年の年頭挨拶はこちら。

【年頭挨拶】

さて近未来を予測したうえで、会社の経営方針を、変える部分と、変えない部分があります。

結論から書いちゃうけど、まず予測として

- 短期的に景気は全世界で不況に向かうけれど

- IT業界は期待され続けるよ。特にネット越しのコミュニケーションや家で遊べるゲームなんかは、重宝されるよ

- 働き方の常識も変わるよ。在宅勤務とか普通になるよ

って感じになるだろうから

- だからソノリテ(私の会社ね)って会社は、新しい時代にも期待される分野の仕事をしてきたし、これからもするよ。

- ソノリテ自体も「密」から「疎」な新しい組織に変えるよ。それが時代にあっているから

- でもさあ最終的に人類にとって「組織」って必要なんじゃないの?新しい社会で人類が組織に期待するモノってなんなの?それを考えて、ソノリテでやろうね。

って感じです。

会社としては

- 会社の骨格(コア・コンピタンス)は「新しい時代に期待されるもの」なんだから、

- 時代の変化に対して、即していない部分があるなら、頑張って「やりかた」「働き方」を変えるぞ。

- それも大至急変えるぞ!

で、何を変えるのかと言えば

- 完全リモートワーク型の会社に変えます

- 会社としての

「オリジナリティ・エッジ・バイタリティ」

をもっと強化し、ネット型のバリューチェインに変えます - 人財や育成、組織に対する哲学を進化(もしくは退化対応)させます

っていう結論。こんな感じです。

これらを、一つ一つ、なんとなく思いつくままに解説していきます。

あ、いつも長文だけど、今回は、「これブログっていう長さじゃねえな」っていう長文です。

長文っていうかもうこれ小説じゃね?ってくらいの長さ。

まあ、それでも読みたいと思ったなら、興味のない所は飛ばしながらでも、飽きるまで読んでみてください。

■新型コロナ禍影響、いつまで続く。予測

さて、とりあえず前提として、以下の2つを予測しなきゃいけないですね。

- コロナ禍、いつまで続くか

- その後、どうなるか

まず第1に、コロナ禍の直接影響(例えば緊急事態宣言の断続的な発生)はいつまで続くか。

こればっかりは今現在、全然わかんない。

ある日突然、何らかの特効薬みたいな解決策が生まれて、見事に収束するのかも知れませんし、集団免疫が全世界に整うまで、めっちゃくちゃ時間がかかるのかも知れない。

気温に依存するとかなんとかで夏になれば収まるのかも知れないけれど、でも気温が下がってきたら第二派とか、そういう事に怯えながら、なんというか、人類はずーっとwithコロナを生き抜いていくのかも知れない。

そもそも全世界中規模で考えれば「収まる」なんて発想自体がナンセンスなのかも知れない。

ようするにゼンゼンわからない。

ただまあ、色々な報道やら風聞やらをかき集めた上で、自分で判断するところとしては

- 超楽観値で半年~1年

- 悲観値で2年~4年

で、なんというか「緊急事態ではなく、世の中の常識が変わる」と、予測しておこうかなと思います。

■もっと悲観論だってあるよね

でもまあこれ、もっと悲観的な見方も、いくらでも出来ると思うんですよね~

もうほんとこれ、SFの世界じゃね?ってくらいのクライシスを考えようと思えば、いくらでも可能性は、ある。

とはいえ、今回私が予測するのは、会社経営の話なので、これがもし、世界が滅亡の一途をたどってしまって

「ぼうや。昔は人類は地上に住んでいたのよ。人々はマスクをせずに空気を吸い、濃厚接触をして子を産んでいたの」

って感じの未来になるぞ!

なるぞ!!

って~ところまでは、さすがにまあ、予測はしないです。

だって本当にそうなったら「会社経営の持続可能性」っていうレベルの話じゃないからね~

ということで、まあ、

- 超楽観値で半年~1年

- 悲観値で2年~4年

これが「いつまで続く?」と言う事に対する予測としましょう。

まあ、普通の感覚ですよね

■もとには戻らない

ところで、今、誰も

「(コロナが終われば)元通りの世界(経済や文化)に戻る。」

とは、あんまり思っていないですよね。

まあ普通人間は、例えば半年とか、3年とか、おんなじことをずーっと続けさせられれば、人は「慣れる」とか「もとには戻れない」とか、そういう感じになります。

でも本当は、「慣れる」という話では無い。

そもそも人間社会と言うのは、基本、便利という名の堕落に向かうものです。

だって、例えば今から

「週休二日制をやめて、お休みは日曜日だけに戻しますね」

なんて誰かが言い出したとしても、それってもう、無理じゃないですか。

「健康がどうたら」

「文化的な生活がどうたら」

「搾取がどうたら」

とかなんとか言って、なんとかして皆で反対しますよね?

そう。人間とは堕落に向かう生き物。

批判しているんじゃなくて、それが文明ってものだと思います。文明の進歩の方向性とでもいえばいいかな。

だから今回も、コロナ禍影響下で、個々人が

「あ、これって良いな。楽だな」

と思えることがあったら、どうたらこうたら理由をつけて、もとには戻りたくないわけです。文明社会ダイスキな私たちは。

というか、「もとに戻らなくていいよ」って言ってくれる社会や会社が、

「良い社会」

「進歩的な組織」

「ホワイトな会社」

って事になる。

「最先端だなぁ~」みたいな言われ方をする。

で、私はソノリテを「ホワイトな会社」にしたいから

だから、コロナ禍影響下の緊急事態等で、みんなが「あ、これはいいな。もとに戻りたくないな」って思う事は何なのか?

その辺りから考えて、ソノリテを変化させて行こうと思います。

■新型コロナ禍影響、その後どうなる?予測

ということで、みんなが

「もとに戻りたくないな」と思ってるんじゃね?

みたいな観点を基準として、

コロナ禍直接影響が終焉した後の世界は、どうなるか?どうなったら良いと思っているのか?を考えたいんですが、

ちなみに「会社経営に関係ある」部分しか考えません。それは良いよね。これは会社経営のblogだから。

「会社経営に関係ある」っていうのは、「社会人の意識」の領域、って事です。

そして「社会人」と言っても広いから、絞ろう。

私達ソノリテは、ITやメディアに分類される事業領域で仕事をしているので、

「ITやメディアで働いている人の意識」

「ITやメディアのお客様の意識」

あたりの人の変化に絞って考えて、今後の戦略に落とします。

で、もう「巣ごもり経済」「シャットイン経済」なんて言葉も、出てきていますけれど、世の中の、特にITやメディアに関わる社会人にとって、文化の意識や経済のストーリーは、巣ごもり的な方向に、もう完全に変わったと言ってもいいですね。

だから、割と「巣ごもり感強め」で考えます。

そして、私達株式会社ソノリテは、事業の根幹が、「IT事業」「メディア事業」であり「働き方改革事業」なので、少なくとも日本国内の

「働く人の意識」

「文化(メディア)」

「コミュニケーション(IT)」

なんてのが、こんな風に変わるよな~、って考えなきゃいけないので、まずはそれを、列挙します。

■こんな風に変わるよな~

【働き方】

- 在宅勤務のような働き方がもっと普及する

- 通勤満員電車のような滅私奉公が受け入れられなくなる

- (ITを使った)働き方の自由度を高める動きがもっと普及する

- ☆リモートワーク出来る職種の人気が上がる

【コミュニケーション】

- 人と人の距離がとりやすくなる

- 人に密着したり介入したりすることが難しくなる

- ☆とはいえ人間が「人との絡み」から産まれる感情を捨てる事はない。形が変わり、代案が求められる

- フィルターバブルが強化される。

【人と社会の関わり合い】

- 総じて自分優先感が強くなる(自国ファースト、家族を守る みたいな発想)

- ☆人の了見が狭くなる。偏見が強くなる

- とはいえ原始的な「人や社会と絡みたい」という欲望が風化するかと言うとそんな事はない。形が変わる。代案が求められる

【就職など】

- いわゆる「新就職氷河期」になる

- ☆人材流動性が上がり「管理、育成、終身雇用」文化がさらに衰退する

- 直接対人コミュニケーションを必要とする職種(エッセンシャルワーク等)の各種コストが上がる

- ギグワーク的な雇用数が上がる

【日本の会社、制度、社風】

- 終身雇用や解雇規制など労働者保護が市場先行で緩む

- ☆時給型からコミット型の給与体系へのシフトが容認される

- ドメスティックな文化から開放型の文化へシフトする(飲みニケーションみたいな風土は少なくなる)

【(日本の)IT企業】

- 常駐系の仕事が減る。「人月商売(にんげつしょうばい)」の多重請負構造が一度崩れる

- ☆企業間コミュニケーションもネットにシフトする

- よりオープンにシフトする

【余暇、趣味など】

- ネット上で行える余暇、趣味などのニーズが高まる

- 対人コミュニケーションを必要とする余暇、趣味などの実施難易度が上がる

(無くなりはしない。必要ではある。資本の強い所が勝つ) - ☆新しい「余暇ビジネス、趣味ビジネス」が発明されていく

はい。まあそんな感じ。

こんな世界に変わる、というか変わって欲しい、って思える部分もありますね。どうですかね?そんなに異論はないんじゃないでしょうか?

ちなみにうちの会社にとって、特に重要だと考える項目には☆を打ちました。

それでまあ、予想を見直してみると、こういう時の変化に対する期待値って言うのは、「それって、(コロナの前から)もともと望まれていた姿じゃない?」って言う感じもしますよね。

例えばほら、「日本の満員電車はイヤじゃ~!」なんてのは、何十年も前から語られてきた不平不満なんだけれど、これ、なかなか変えられなかった。

あと例えば、職場の呑み会、飲みニケ―ションなんかもそう。「付き合いって必要なの?」みたいな議論はずっとあったけれど、文化はなかなか変わらなかった。

で、こういう機会に、変わる。

よく使う言い方で言うと

「良い機会だから、変わる」

そう。変わる。

そして、変わるとしたら、変えるための道具がいる。

その道具として、僕らのような「(ITによる)イノベーションを提供する会社」は、社会から、「社会を変える為の、道具(製品やサービス)」として、求められるハズです。

そう。そのハズなので、結局この変化は

「よっしゃ!俺らの出番が来たぜ!」と、

と、考えていいわけですよね。というかそう捉えましょう!と。

だってそうじゃないですか?

先日まで利用していた、ガチガチの社内システム(ガチガチの会社が作った、ガチガチのシステム)なんかより、新しく、オープンで、これからの若い人に受け入れられるような仕組み(オープンでシンプルな会社が作った、オープンでシンプルな仕組み)が、せっかくなら欲しいじゃないですか。

もう満員電車や、ハラスメントや、「付き合い」みたいなモノに煩わされないで、自分らしく働ける働き方が、せっかくだから欲しいじゃないですか。

だから私は、ソノリテを、上記のような社会の期待に対し、より世界の変化に対応した製品・サービスを、もっとどんどん提供する会社に、一気に成長・進化させようと思います。

今までも、「IT」「メディア」「働き方改革」をやってきた会社だから、我々にはしっかりとした素地があります。

だから提供するイノベーションも、今まで以上に時代を先取りした進化をさせ、どんどん世の中に発表します!

そして、自分たち自身の働き方も、どんどん変えます。進化させます!

いや、そもそも私たちは、私達の考える理想の働き方を、もともと進化させ、実践しています。

もともとそういう、先進的変化を取り入れる組織戦略をとっていました。

例えば私の年頭挨拶や過去blogを深読みしていただければ、理解できると思います。

【年頭挨拶】

年頭挨拶 - saitoukazumasaa’s diary

ただ、正直言うと、もうちょっとゆっくり進化させようと思ってました。

世の中の進化のスピードにあわせ、もうちょっとゆっくりと変化成長させて行くつもりでした。

それが今回!

社会の方が急速に変化してしまうから!

ソノリテも頑張って!

血を流してでも!

こりゃあ!会社も急速に変化させるぜい!!って感じです。

感覚的には、あと3年から8年くらいかけてやろっかな~と思っていた事を、この2ヶ月~6ヶ月の間に、ドカンとやっちゃおうと思います。

■変化するときこそ、理念を大切に

さて、変化が起きた時こそ、そして変化を起こしたい時こそ、大切なものを見失いがちです。

会社にとって大切なもの、それは

「お金」 じゃ、ない

「お客様」 じゃ、ない

「売り物」 じゃ、ない

「社長」 じゃ、ない

「社員」 じゃ、ない

それは「理念」です

「私達の会社は、何を大切にする会社なのか?」それが「理念」ですね。

変化する時こそ、「会社の理念」を忘れてはいけません。

「これからは何をすれば儲かるのか」とか、「齋藤はあーゆーのが好きで、こーゆーのは嫌いで」とか、そーゆーことで、変化の方向性を決めるのではなくて、

「社会が変化したなら“会社の理念を追求する為に”会社も変えよう」と、考える必要があります。

だから、理念に立ち返りましょう。

(ちなみに最近の経営学の中には、理念追及を軽視する方法論もあるみたいですけれど、私は理念を大事にするほう、です。)

で、私の会社、株式会社ソノリテの「理念」ですが、

これです

株式ソノリテの経営理念

「私たちソノリテは、すべての行動を通して、社員が成長することを第一に考え、意思決定をしていく会社です。」

ですです。

「ソノリテの理念・哲学」

ざっくりいうと、ソノリテの経営理念は「社員の成長」です。

だからソノリテって言う会社は、

- 儲かれば良いとか

- 社会貢献出来れば良いとか

- イノベーションを起こせば良いとか

そういうことじゃなくて(というか、それは目的じゃなくて手段なんで)、

ソノリテは

「社員が成長することをする会社」だってこと。

それが一番大事!

それが~♪一番ダイジ~♪

これは、何が起ころうが、絶対に変わらない。社会が変わろうと理念は変えない。

環境が変化したから -> こうやったら儲かるよね

ではなく

環境が変化したから -> こうしたら効率が良いよね

でもなく

環境が変化したから -> こうしたほうが社員が成長するよね

これを、考えなきゃいかん。やらなきゃいかん。

だってそれがソノリテの理念だから。ソノリテって会社は、その理念のために在るのだから。

■でも、社会は変わらないかも知れないよ?

で、これからのソノリテの変化の方向性の話をする前に、クドイけどもう一度だけ、予測の話に戻るんだけれども、

さっき、「コロナ禍で、世界は変わる」と、予測しましたが、

でもでも、もしかしたら、何にも変わらないで、すっかり元通りに戻るかも知れません。よね?

元通りになる可能性があるなら、あんまり大袈裟に考えて「会社を急速に変えるんじゃ!」なんて言わなくて、良いんじゃない?

もしかしたら、すっかり元通りになったときに「あんときはテンションが上がっちゃって、すごい未来を予測しちゃって、会社を急激に変えるんじゃ!とか、言っちゃったなぁ・・・実際は何も変わらなかったなぁ・・・俺もなんか青かったなぁ・・・」

もしかしてそんな感じで、あとで恥かしい事に、なるかもよ・・・

あとで恥かしい・・・

そんな事も、考えられるわけですが・・・

・・・いや、考えません!キッパリ

それは、なぜかと言うと・・・

つまりここでも、理念が出て来るわけです

経営理念

「私たちソノリテは、すべての行動を通して、社員が成長することを第一に考え、意思決定をしていく会社です。」

これです

よーするにですね

どう考えたら、社員の成長になるのか?という事なんですけれども

それは「成長」

そして成長とは、要するに「変化」

やっぱりですね、成長とは変化の事なんです。

私たちの会社は、変化という成長をポジティブに楽しんでいくことが、重要なんです。

だからですね、予測値に応じることは、実は目的ではなく、手段なわけです。

この社会変化の可能性に対し、いかに成長的に舵を切るのか!

それは、

「いい機会だから、いろいろ変えちゃおうぜ~」

って考えるのが、「社員の成長が理念」と前提とした意思決定として、正解なんです。

だから私たちは、「社員の成長」という理念を追求する為に「いい機会だから、いろいろ変えちゃおうぜ~」って言う風に、考えます。

はいもう、この辺で

- 齋藤は経営責任とか社員の安定やご家族の生活を、軽んじているんじゃないのか!

- コロナ禍で様々な不幸が起きている時に、「良い機会」とは何事だ!

って声が、聞こえてきそうですが

そういう「安定志向」「事なかれ主義」は、ソノリテの「(変化による)成長」に。結び付かない考え方ですので、当社にはそぐわない。

そういう批判や心配をされる方は、これ以後このブログを読むのをやめ、どうぞ会社の理念に「社会責任」や「安心・安全」などを謳っている会社へ、転職してください。

■ところで「社員の成長」とは いったいなんだ?

で、話を元に戻しますが、

「社員の成長が理念です」と言うけれど、

そもそも「成長」って、なんだ?

だってほら「成長」にも、いろいろとあると思うんですよね。

例えば「背が伸びる」ってのだって成長です。小学生みたいだけどね。

だからほら「成長」って言うけれど、何の成長の話をしてるの?みたいなこと。

何の成長の話かを共有しておかないと、「社員の成長」の為に、ソノリテという会社は、どんなことやるんだ?って話が、わからなくなります。

例えばソノリテが、「社員の成長」を「背が伸びる事」とだと考えているんだとしたら、ソノリテは、「栄養のあるご飯が食べられる会社」になるとか、「背が伸びるような運動が出来る会社」になったら良いわけでしょ?

だから、ソノリテはどんなことを「社員の成長」だと思っているのか。そしてその「成長の実現」のために、今まではどんなことをやってきたのか?って話を、すこし原点回帰して、まず説明します。

その上で、今までやってきたことを踏まえて、じゃあコロナ禍の環境変化において、何をどう変えるの?そんな順序で考えを説明します。

■「社員の成長」の為に、今までは何をしていたか。

ではまず、これまでのソノリテのおさらいをします。

今まで、創業から11年・・・

ただし経営理念を据えたのは、齋藤が社長になった年です。そこからは9年なんですけども・・・(実は私は創業社長ではない)

その11年だか9年だか、ソノリテは何をしてきたか?

それは、まあ

「ITや、ゲームや、企業の働き方改革をやってきたんでしょ?」

って言えば、まあ、そうなんだけど・・・実は、そうじゃない。

「社員の成長」という理念に従い、私は9年間「社員が成長する会社にする」ってのを、やっていたんです。

そして「社員の成長」について、どんな定義をしていたかというと

それは、例えばソノリテの入社時会社説明資料では、以下のように記載し、社員の皆さんに説明してきました。

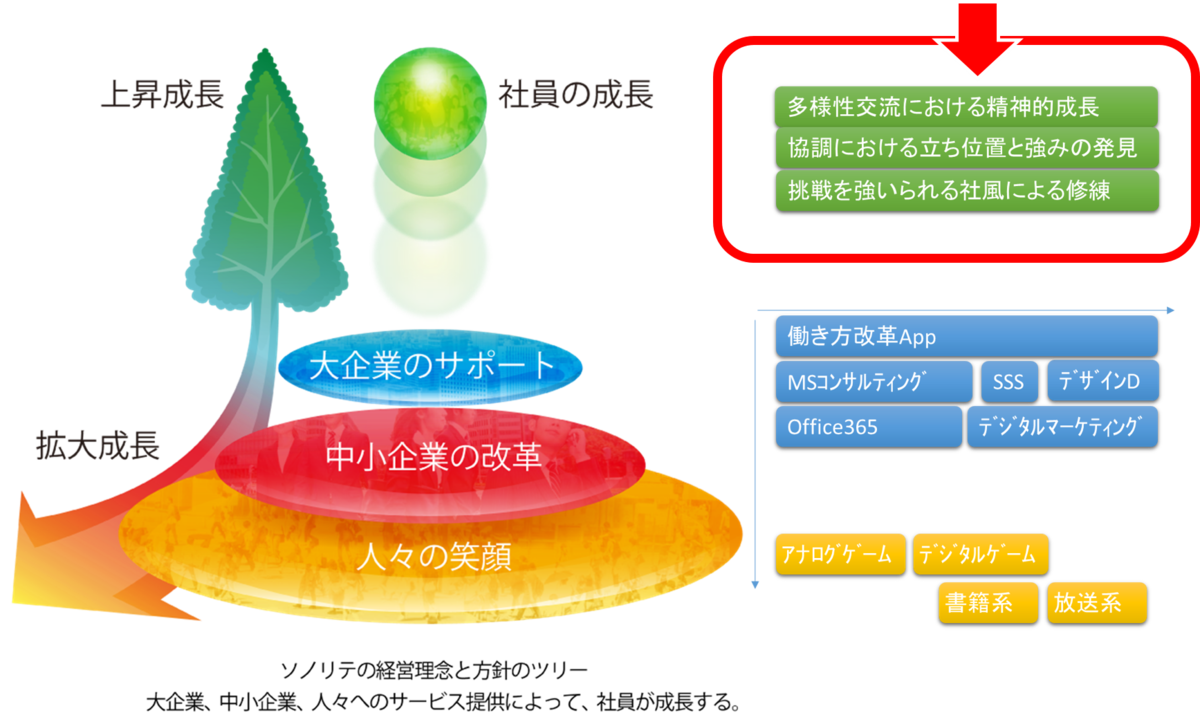

- 多様性交流における精神的成長

- 協調における立ち位置と強みの発見

- 挑戦を強いられる社風による修練

図「ソノリテ入社時説明資料からの抜粋(ソノリテの経営理念と方針のツリー)」

つまり、ソノリテと言う会社は、

- 仕事や組織(という土壌)を通じて、「多様性交流」「協調」「挑戦」をするんだぜ

- そしてそれが、精神の成長とか、自分の強みの発見とかの修練になるんだぜ

というような感じ。

そうした考え方で、それが社員の成長に繋がるんだぜ!と思って、それをやっていた会社、なんです。

仕事自体は、「多様性交流」「協調」「挑戦」するための、言うなれば土壌や手段なんだぜ~と、言う事。

そして仕事が手段って話を、もう少し説明すると、例えばソノリテは、社員の成長の為に、事業に「多様性」を持たせるよう努力しています。

大企業向けのITをやっているけれど、それとは別に、一般消費者向けのカードゲームを作ったり、あるいは映像作品を作ったりしています。そのように、事業領域に多様性を持たせるよう、努力しています。

ちなみに何で「努力している」って言葉を使っているかというと。

大企業なら、多角的経営をやっていることが多いので、多様性経営 (事業領域毎に多様性を持たせること)は、やりやすいし、功を奏しやすいんです。でも中小企業が多様性経営をやるのは、めっちゃキツイんですよ。

普通、組織や資産が小さい中小企業は、事業が多角的に成り辛いので、「多様性経営」をやらず「選択と集中型の経営」をやる。そのほうが定石。

中小企業は自社の強みにリソースを集中し、やることを絞り込んで、全員が一枚岩になる経営方針をとるほうが、成功する。

でもソノリテは、社員の成長のために、あえて多様性経営に振り切っているんです。理由は「多様性交流における(社員の)精神的成長」の為です。つまり理念だから。理念の為に、無理をして多様性経営をしています。

また別の側面では、例えばなぜ「働き方改革」を仕事にしているかと言うと、それも社員の成長の為なんです。

「働き方改革」には、その前提として「社会や企業や組織の進化」がありますが、その「(現代の)社会や企業や組織の進化」の考え方の源泉には、大きな要素として「多様性の統合」があります。

「(現代の)社会や企業や組織の進化」には、多様な人財が多様な働き方が出来る世界を実現する。という大きな背骨があります。

だから私たちは、「働き方改革」という仕事に挑戦することで、自分たちが「多様性交流」や「協調」のプロになるという宿命を背負う事になります。

それが「社員の成長」に繋がる。

言い方を変えれば「社員を成長させたい会社として、働き方改革を仕事にするのは、相応しい」という考え方です。

また、なぜ「IT」の仕事をしているかというのも、これも社員の成長の為なんです。

「IT」って「コンピューティング」や「システムインテグレーション」という事業領域の中の、「インフォメーション・テクノロジー」あるいは「ICT:インフォメーション&コミュニケーション・テクノロジー」という分野なわけですが、

そこには大きな要素として「コミュニケーション」があります。

ようするにITという仕事は、現代社会や組織において、どのようなコミュニケーションを創り上げて協調や交流を産み出し、理想の組織や世界へ進化させていくのか、という大きな課題を前提とし、それを解決する仕事なわけです。

これもまたこの前提や課題が、「社員の成長」に繋がると捉えています。

またさらに言えば、ゲームやメディアも、「人を喜ばせる」「知的興奮を提供する」という分野に対する学習や挑戦が、ようするに、「人の喜び」や「興味」とは何か!?という哲学にたどり着く。

それが「社員の成長」に繋がる。という理屈です。

つまりソノリテがなぜ

「ITや、ゲームや、企業の働き方改革をやってきたか?」

といえば、

それは、それらの事業価値が「多様性の統合」や「コミュニケーションによる協調や交流」という命題を持つから、それを仕事にすることが、「多様性交流」「協調」「挑戦」という理念追及の方法論に、ビジネステーマとしてふさわしいからなのですよ~

■事業は、変えないです。

なので、もう一回書きますが、

ソノリテは、「社員の成長」の為に、「多様性交流」「協調」「挑戦」というテーマを立てて、それを行いやすい「多様性の統合」や「コミュニケーションによる協調や交流」という命題をもった、「IT」「メディア」「働き方改革」ってのを、仕事にしてきたわけ。です。

そういう理念と仕事の関係性が、あるわけです。

ですので、ここは、「コロナ禍」があってもなくても、基本的に変える気は、ないです。

というか変えなくて良い。

だって需要有るし。

例えば、いくら「社員の成長」に繋がる事業だったとしても、これらが需要されない世の中になるんだったら、ビジネスチャンスが生まれなくなるんだから、その事業自体は捨てなければならない。ですよね?

だってビジネスが無くなっちゃうなら、(「儲からなくなるから」ではなく)「社員が成長するチャンス」が、無くなっちゃうから。

でも、先の予測通り

- 「働き方」は変化するよ

- ITはもっと使われていくよ

- 余暇の楽しみ方も変化していくよ

っていう世の中に、なりそうなんだから

私たちソノリテは、これからも、もっともっと「IT」「メディア」「働き方改革」のプロだった者として、その考えを進化させ、自らも成長し、

世の中に「ソノリテらしい、誰も見たことのない新しい何か」を考えて、考えて、考える中で成長しながら、

新しい時代のマーケットに、ソリューションやイノベーションを提供していくべきだと思うんですね。

だから事業の方向性(「IT」「メディア」「働き方改革」)自体は、変えません。何も変えない。

そして、新しいアフターコロナな世の中に、どんな「IT」「メディア」「働き方改革」が求められるか、それを考えて提供して行きます。

これから求められてくるもののヒント、それは、

- ☆リモートワーク出来る職種の人気が上がる

- ☆とはいえ人間が「人との絡み」から産まれる感情を捨てる事はない。形が変わり、代案が求められる

- ☆人の了見が狭くなる。偏見が強くなる

- ☆人材流動性が上がり「管理、育成、終身雇用」文化がさらに衰退する

- ☆時給型からコミット型の給与体系へのシフトが容認される

- ☆企業間コミュニケーションもネットにシフトする

- ☆新しい「余暇ビジネス、趣味ビジネス」が発明されていく

あたりだと、思いますよね・・・

まあでもこれ以上は、ここには書きません。今後のソノリテが産み出していくものに、ご期待ください。

■ソノリテがヤメルこと。未熟からの成長、未熟な人を育成させる事による成長。

事業は変えない。

で、次は、変える事の話。

これからひとつ重要な考えを示しますが、それを説明する為に、もうちょっと「社員の成長」って話をします。

さっきまで話していた「多様性交流」「協調」「挑戦」とは、ちょっと別角度から「社員の成長」を深堀します。

今までソノリテは「社員の成長」という理念に対し、「(未熟な)人が成長できる」組織として「多様性交流」「協調」「挑戦」が出来るコワーキング(コロケーション)を考え、提供してきました。

なんの話かと言うと、まあこれ、人間的成長を、どういう空間で実現するか。みたいな話です。

ところで、

こう言っちゃあ悪いけども、若い人って未熟ですよね?

いや、まあでも、若くない人も未熟ですけどね。

未熟な人って、なんだかんだ人のせいにして生きていますよね?

テレビで、自粛期間中なのに、未熟な人が

「パチンコ屋が開いてるから~パチンコ来ちゃうよね~俺達のような人間はさぁ~しょうがないよね~」

とか言ってるのを、見ました。

あ~

子供だな~

未熟だな~

と思います。

精神が自立していないよな~。他責的に生きているよな~

パチンコを悪く言う気はないんです(人間が生きる為には、ある種の野放図や堕落、不毛、あるいは「悪」も必要だと思います)

パチンコに行くことを、他責的に言っている点が未熟なんだと思うんです。

・・・でも

私が思うに、人はみな、未熟です。

未熟ですよね。

私だって、未熟。

そう、人はみな、未熟。

そして、未熟な人は、自分の未熟を認めたくない。

だからこそ、私、思うんですけれど、

世の中には、未熟な人が「成長」出来る環境ってのが、必要なんじゃないかって思うんです。

そういう環境があると良いんじゃないかって思うんです。

というかむしろ、未熟な人が未熟のままではいられない環境ってのが「社会」や「会社」や「仕事」ってヤツなんじゃないかなと・・・

人はみんな未熟。

そして未熟な人は、自分の未熟を認めたくない。

だから人は、組織に育ててもらわないと、成長出来ない。

自分を未熟だと思っていない人が、自分から成長することは難しいから、周りに牽引してもらう必要があります。

だから、

【重要】未熟な人が成長する為には、何らかの理由で、「成長のるつぼ」に、自分を投じるしかない。

って思っています。

人間ってまあ、そんなもんじゃないですか。

例えば私が身体を鍛え、筋肉をつけたいとしますね。

バーベル買ったりして、最初はいろいろやるんだけど、でも私は未熟だから、ついつい怠けちゃう。

いわゆる三日坊主。

だから私は、怠けないようにするために、友達とスポーツジムに通って、お互いにサボらないように意識づけしあったり、パーソナルトレーナーを契約して、鼓舞してもらうような事をします。

そうするとまあ、トレーニングが続き、結果としてキチンと筋肉がつく。

これってようするに、ジムという「成長のるつぼ」な空間に自分を投じ、さらに人間関係などで「怠けない外圧」を作ることで、目的を達成するための継続環境を作ったって事です。

「成長のるつぼ」に身を投じさえしたら、流れに身を任せたり、トレーナーに身を任せて、なんとか続けていれば、身体が出来て来る。

そしてある程度筋肉がついたら、皆にこう言われる。

「すごいね~鍛えるのって根性いったでしょ~すごい根性あるね~」

実際は、自分の意思は最初だけ、あとは、「成長のるつぼ」が、自分を強引に成果に連れて行ってくれたってだけなんだけど・・・

まあそれが人間デスわ。

人間の成長のだいたいの所は、そんな感じ。

ほとんどの人は、環境がつくりあげてくれた成果を、自分の努力みたいに説明しているだけです。

で、私はソノリテを、その「成長のるつぼ」にするつもりでいました。

この「成長のるつぼ」を作る事が、「社員の成長」を理念とした会社として、ソノリテが行ってきたことの一つで、ありました。

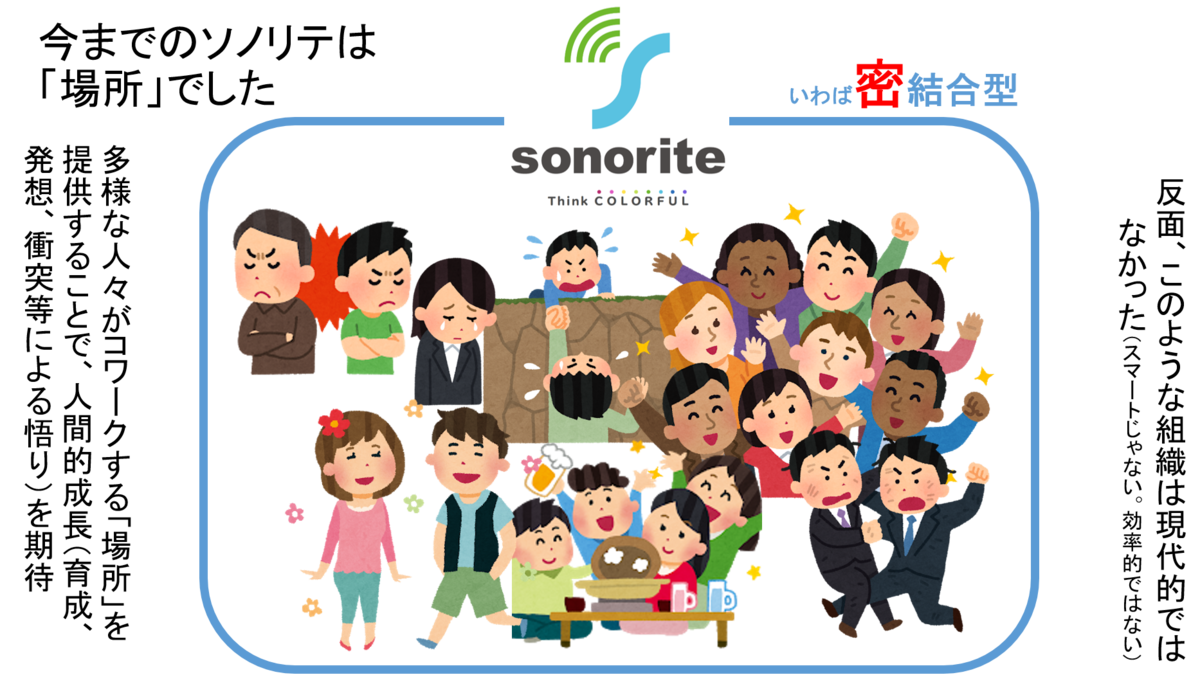

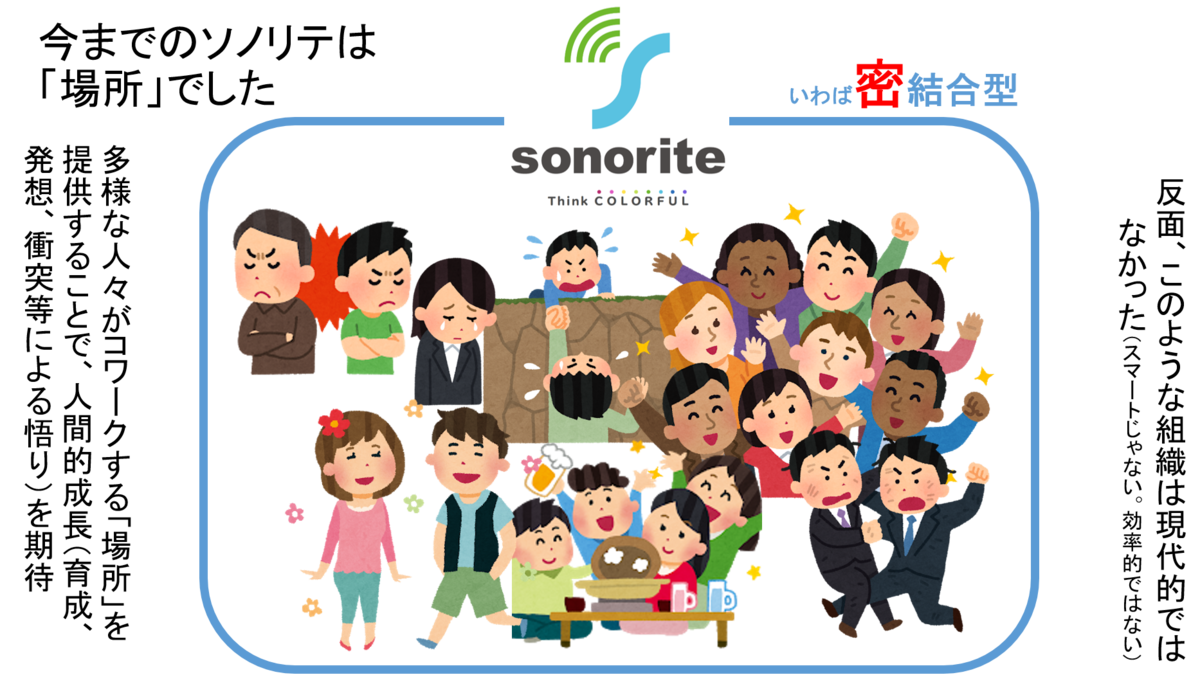

だからソノリテは「(未熟な)人が成長できる」組織として「多様性交流」「協調」「挑戦」が出来るコワーキング(コロケーション)を、やっていました。

簡単にいえば、未熟な人と成熟した人に、同じ場所で働いてもらって、良質な共鳴が起る事を期待していました。

- 未熟な人が、「なんとなく、俺も一生懸命働かないと、怒られるな。恥かしいな。カッコワルイな」

- 成熟した人が、「あ、あいつ未熟だな。俺が引っ張ってやろう。引っ張ってやる俺カッコイイな。俺の成長にもなるしな」

- 多様な存在が、多様な「長所」を感じ合い、それを引き出し合うことで、「成長する、させる」を楽しむ

そんな、性善説に基いた、感情の交流の場所。

そういう「社員の成長(の場)」

そう。今までのソノリテは、そういう「場所」を目指していました。

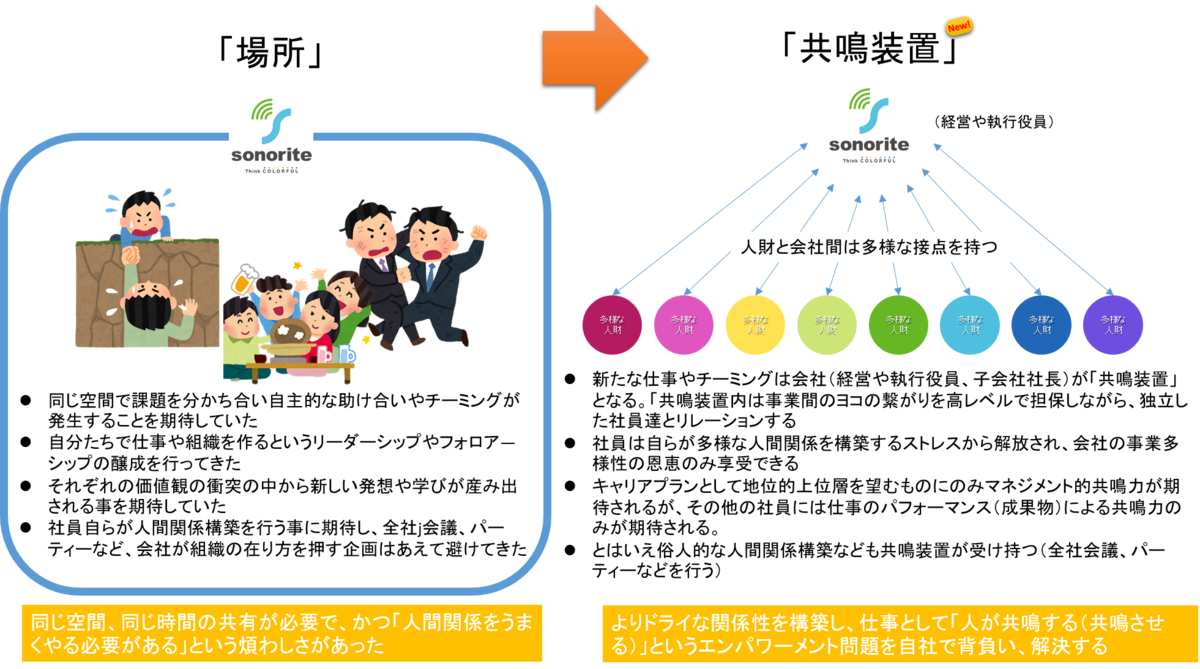

図「今までのソノリテは「場所」でした」

しかし、

これは、言い方を変えると、ソノリテは

「未熟な人をあえて採用する」

という戦略“も”とっていた、と言えます。

なぜならば、「未熟からの成長」あるいは「未熟な人を成長させようとすることでの自分の成長」が、理念に基づいた目的と言えたからです。

で、さらに、もうちょっと解説しておくと

ここで言う「未熟からの成長」あるいは「成長させようとする自分の成長」は、どんな「成長」の定義なの?という話なんですが、

これが、どんな成長像かと言えば(これはあんまり言語化したくないんだけど)

- 自分の殻を打ち破れず頑なだった人が、多様な人達と一緒に働くなかで、多様な考え方を認め、取り込み、成長する

- 組織で働く事が出来なかった人が、人を動かすために成長したり、人から求められるモノを持っている人になるよう成長する

- 組織で仕事をする中で、コミュニケーションや共鳴に関する哲学を学び成長する。

- 凡庸に生きていた人が、挑戦し成長する

そんな感じ。

こんな風な人間像への成長の場を、形作るべきだと考えていたわけですね。

ですから私はソノリテを(未熟と成熟の)多様性交流の場として形成し、それを挑戦的社風に導いていこうと、私は頑張ってきた。わけです。

そう。頑張ってきた。

それも含めた事を、入社時の会社説明会で

- 多様性交流における精神的成長

- 協調における立ち位置と強みの発見

- 挑戦を強いられる社風による修練

と、説明してきたんです。

これを

「優秀じゃない人をワザと入社させて、育成しようとしていたの?」

って捉える人もいるかも、知れないけれど

いや、だから

こう言っちゃあ悪いけれども、

若い人は未熟だし、若くない人も未熟。

みんな未熟。俺も未熟。

みんなですね、どこかしら未熟じゃないですか。未熟者ですよ。

だからね、対象は全員です。全員でした。

それが、今までの話。

で、これはもう、やめます。

「(未熟と成熟のコロケーションに寄る)育成の場」は、やめる。

■「多様性のるつぼによる育成」をやめます

育成はやめる

だって在宅勤務じゃぁ、「るつぼ」なんて、作れないよ。

解説、いる? いらないよね?

未熟と成熟が、オンライン会議なんかしたところで、成長なんてしないよ。通信教育で空手を習ったって、強くならないでしょ?それと同じ。

これからの社会は、人間と人間のディスタンスが保ちやすくなるんだから、強制力のある「るつぼ」なんて、作れない。

それに・・・ というか、だから・・・

これからは世の中に、さらに独りよがりで未熟な人が、どんどん増えますよ。

これはまあ、仕方がない事です。文明とのトレードオフだから。

まあいいか、その話は。・・・

なにしろ「多様性のるつぼによる育成」は、やめます

自分が未熟だと思っていなくて、ほっておいたら成長しそうに無い人も、今までは育成しようと思っていたけれど、正確には「そういう場」を作ろうと思っていたけれど・・・もうやめます。

言葉の定義だけ、拾うと

- 「成長」(を理念にした事業や経営)は、続ける

- 「育成」は、やめる

って感じです(これはあくまでも言葉の定義だけの話ですが)

その事について、引き続き説明します。

■在宅勤務試行期間にて、わかったこと

「育成をやめる」という判断は、今回のコロナ禍で、当社で3月から始めた「緊急事態宣言下における在宅勤務許可試行」の結果に基きます。

なぜ試行かというと、世の中が「シャットイン経済」型に強くシフトしていく事を念頭に置き、私達ソノリテは自社を、シャットイン型の働き方改革のロールモデルを作りたいと考え、コロナ禍を機会に、在宅勤務型への変化を実現する前に「試行」しておき、ポイントをあらっておこうと考えたわけです。

だってこれからは(少なくともITエンジニアやデザイナーみたいな、パソコンとクラウド環境さえあればどこでも仕事が出来る人なら)、毎日満員電車に乗って職場に行くなんて、もう、やりたくないでしょ?

そんなこと(満員電車での通勤)を課す会社のほうが、旧世代って感じでしょ?

しかも毎日だよ!そんなの、ただのロスだよ。古臭い根性主義だよ。

で、ソノリテでは3月に入って、事情事態宣言が出る2週間くらい前から、希望者と議論し在宅勤務を試行的段階的に許可して行きました。

許可には社長である私、齋藤との面談が必要で、希望者は様々な項目(例えば「在宅勤務時間中、どうやって公私の区別をつけるのか」など)を自分自身で設計し、齋藤に説明する必要がありました。

そしてこの「在宅勤務の設計」ですが、社員の皆さんはキチンと設計し、と~~~ってもメンドウクサイ私とのレビュをちゃんとやり、4月中盤を待たずして、ほぼ社員全員が在宅勤務を行う形が形成されました。

で、その後ですが

在宅勤務を行っている社員が、いろいろな感想を持ち、私に報告してくれました。

例えばこんな感想です

- a)在宅勤務のほうが、集中して仕事が出来る!

- b)在宅勤務だと、ストレスが少ない!

- c)在宅勤務だと、仕事をやりすぎちゃう!

- d)在宅勤務だと、力が抜けない!

- e)在宅勤務だと、どうしても家族に仕事を邪魔されちゃう。

- f)在宅勤務が続くとコミュニケーション少なくなるからチームでオン呑みやってますよいぇーい

これらが、私が良く聞いた「感想」の例です。

それぞれに、とてもポジティブな感じです。

時に日本人特有の「褒められたい事を、シニカルに説明する」みたいな遠慮も含みながら、色々な表現で、私に「感想」を伝えてくれました。

基本。ポジティブ。でした。

でも、世の中は、光あるところに影が有る。

ポジティブな感想が報告される裏面は、以下のような深層心理も存在すると、私には感じられました。

- A)会社では、会社に8時間いる事が仕事だったけれど、自宅で8時間も、やることがないよ。逆に言えば会社にいた8時間って、無駄な事ばかりだったんじゃないか?つまり自分が会社で8時間やっていたことは、自宅ではせいぜい数時間やれば終わってしまうんだから、と言う事は、8時間のうちの余剰時間は、自分が自宅でまったりしていたりゲームをしていても、問題のない、正当な時間なんだよ

- B)今やっているタスクが終了したら、何をやればいいんだ?自分で仕事を考えろって言われても、限界があるぞ。会社に居た時には、なんとなくプロジェクトの空気を察して、自分で役割を作ることが出来たが・・・会社の指示を待つ形で、なんとか正当に、この快適な在宅時間を業務ということにしたい

- C)こんだけ自宅で仕事出来るんだったら、俺って本当に会社に所属している意味あるのか?というか会社って何なんだ?

そんな感じ。

そんな深層心理が感じとれました。

で、このような試行結果の印象に基づき、いろいろと考えたわけです。

そして私は

a)b)c)d)e)A)B)C)の「感想」をもたらす源泉と、その答えは

- 「そもそも会社って、組織ってなんだ?」

- 「そもそも社会人ってなんだ?」

という所に立ち返って哲学するべきなのではないかと、考えるに至りました。

■(ところで)なぜ会社に就職するか?

それで、まあ

- 「そもそも会社って、組織ってなんだ?」

- 「そもそも社会人ってなんだ?」

ってのを考えなおすのに(ちょっとコロナ禍から離れます)、「なぜ、会社に就職するか」って話を考えてみたらいいのかな?と思ったんで

いったん3つ定義してみます。

定義:「人はなぜ会社に就職するのか?」の3種類

- 1)自分はまだ「一人立ち」出来ない「未熟者」なので、いったん「弟子入り」をする。それが就職だ!という考え方

(例えばマンガ家のアシスタントになるような考え方) - 2)一人では「大きな仕事」が出来ないので、「組織に所属」することで、「大きな仕事」の恩恵を得る。 それが就職だ!という考え方。

- 3)社会に出て働かされているうちに役割が出来て社会人と呼ばれるような人になるんじゃないか。それが就職だ!という考え方

こんな感じ、こんな考えが「会社」「就職」なんじゃないか?そんな風に考えました。

それと、「多様性組織」における「成長」というソノリテ経営理念に対し、自分が社員をどう考えているかも、いったん4分割で考えてみました。

つまり「成長のるつぼ」には、様々なGIVERやTAKERが存在し、それがどんな「るつぼ」になっているのか?を4種に分けてみる。

- ①(自分にとってソノリテは)GIVEが少なくTAKEが多いと思っている社員

「この会社っていろんな人がいて色んな事が出来そうで面白いな~自分のような人間を組織に入れてくれたのはありがたいな~これから頑張って色んな人と話をしてみていろいろ成長しよ~」みたいな社員 - ②(自分にとってソノリテは)GIVEも多くTAKEも多いと思っている社員

「自分はソノリテにおける仕事のプロだし、他の社員を助けられる。逆に他の社員にも助けられることもある。この組織にはいろいろな人がいて刺激的で、自分の器を広げるのに役に立っているし、自分の考え方もこの組織には必要だと思う」みたいな社員 - ③(自分にとってソノリテは)GIVEが多いがTAKEが少ないと思っている社員

「自分はけっこう他の社員を助けているし、組織内で話しかけられる事も多い。逆にこの組織が私に何かをしてくれているかと言えば特にない。プロとして割り切って仕事をしてあげている。」みたいな社員 - ④(自分にとってソノリテは)GIVEも少なくTAKEも少ないと思っている社員

「この組織でまだ自分が本気になれる仕事がみつかっていない」と考える社員

この四種。

で、ですね。

この「社員の4種類」と「就職理由の3種類」

- 1)自分はまだ「一人立ち」出来ない「未熟者」~

- 2)一人では「大きな仕事」が出来ないので~

- 3)社会に出て働かされているうちに~

これらを、さらに掛けあわせてみる。

そうすると見えてくるものがあるんです。

そしてここで、「るつぼによる育成」というテーマに戻ります。

「組織が育成」するのだから、組織からすると、育成の目的は

「(組織への)GIVEが少ない人を、GIVEが多い人に育成する」

って事です。

つまり上の分類でいうと、①か④の人をどう育成するか?って話。

そして組織とはGIVE&TAKEの集合ですから、①か④の人をどう育成するかといえば、①の人は「まだGIVE出来ていないけどTAKEが多い」と感じてくれているのだから、この人はきっと②や③の人からうまく色々な事を吸収していくのだと思うんです。

だから会社としては①の人を育成するためには、多様性集団のコワーキング環境を提供し、②や③の人と同居させていれば良かった。

で、問題は④の人です。④の人が「TAKEが少ない」と感じている理由は以下のようなモノではないかと思います。

- 積極的に人とコミュニケーションが出来るタイプではない

- 受け身体質あるいは他責的である(自分を育成するのは組織の責任だと思っている)

- (本人の自覚があるなしに関わらず)嫌われている

で、この④の問題ですが、齋藤としては「3)や④」の人間像、

つまり

- 社会人やってりゃいつか役割できるでしょ

- とはいえ自分からはガッツキませんけどね。

みたいな感じの人間像。

このような考え方は、比較的、現代の日本人にとって、わりとスタンダードな考え方なんじゃないかと思うんですよね。

誰だって他責的に生きたいし、受動的でいたい。自分からリスクを背負って何かを始めるなんてことを考える能力が、自分にあるとは思えないし、

日本の法律は労働者に過保護だから、わざわざ一生懸命に何かをやらなくても、大きな失敗さえしなければ、生きていける。

私からすると、すごく残念で平凡な考え方だけど、でも残念ながら、それって日本の凡人のスタンダードだと思うんですよ。

だから【ここ最重要】ソノリテという会社が「社員の成長」の前提としていた(過去形)考え方として

- 他責的で受動的で大多数な日本人つまり「3)や④」が

- 多様性組織というコワークの中で、②や③の人に影響を受け

- いつしか①に変わったり、目的を見出して1)を目指す

みたいなモノがあり、

さらに

- 「3)や④」のような存在が身近におり、それを「何とかしよう」と考えてくれる「1)2)を率いる②③」 が、

- その経験を通して成長する(ことを期待する)

と言うような事も、ソノリテという組織には設計されており、それがして「多様性のるつぼが社員を成長させる」というモデルとしていたわけです。

そしてその「るつぼによる育成」に、多くの優秀な社員の皆さん、特に②③の人が

寄与してくれていました・・・

ですが、

この「(②③による3)や④の育成(を主眼とした組織への参加)」は、当然ながら、顕在化した「タスク」をこなせばよい在宅勤務では、実現できない。

そしてそれが(②③の人にとって、「育成しなくて良い」から)在宅勤務は「生産性が高い」と感じる結果に落ちた。

逆に言えば「出社」は、「間接的育成」に参加しなけばならなかったから、生産性が低かった。それが

- a)在宅勤務のほうが、集中して仕事が出来る!

- b)在宅勤務だと、ストレスが少ない!

- c)在宅勤務だと、仕事をやりすぎちゃう!

- A)会社にいって8時間座っていれば仕事だったけれど、自宅で8時間もやることがないよ。

- B)今やっているタスクが終了したら、何をやればいいんだ?自分で仕事を考えろって言われても、限界があるぞ

- C)これって本当に会社に所属している意味あるのか?

こんな風な、社員の感触に、腹落ちした・・・

■(余談)「るつぼによる育成」とビジネスモデルとの関係

ここでちょっと余談。

そもそも「多様性組織(のコワーク)による成長」には、ソノリテの経営戦略上の打算がありました。

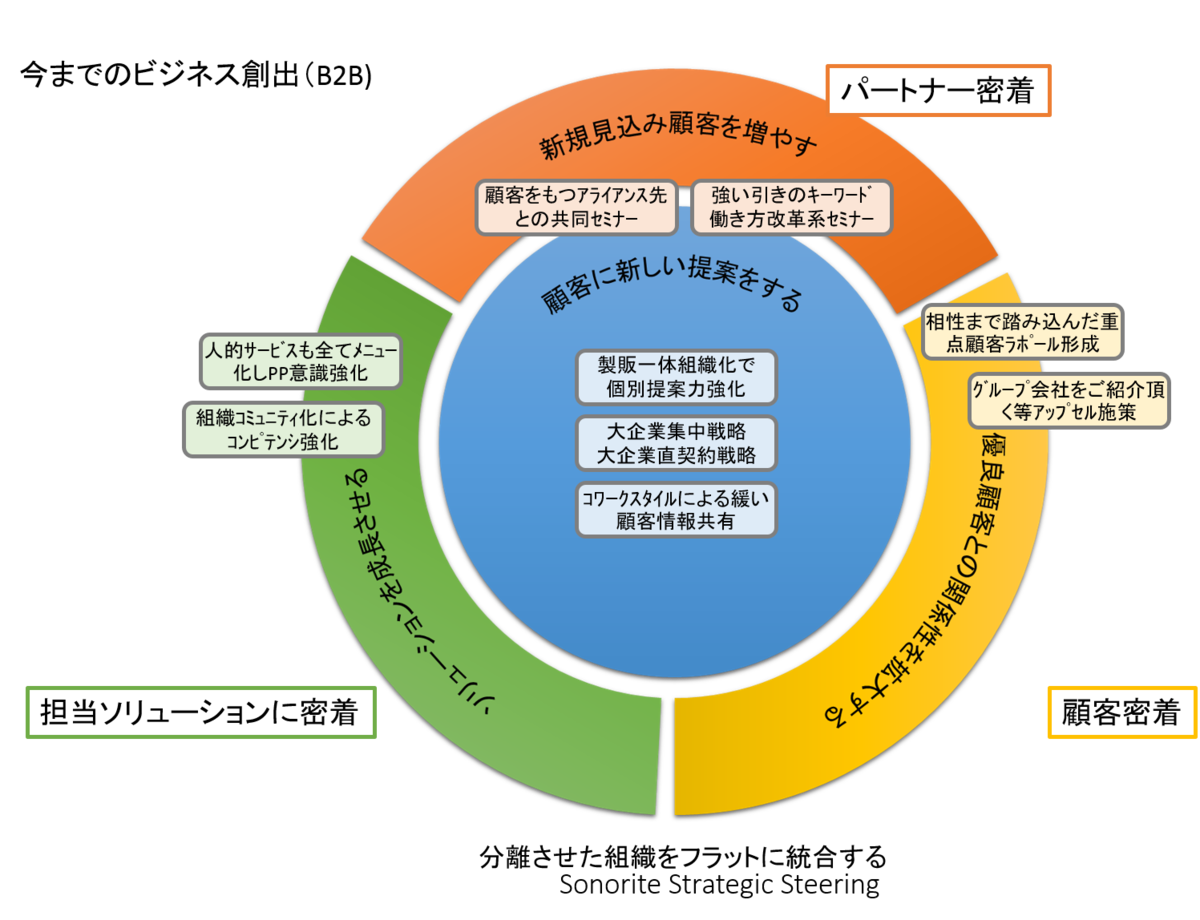

ソノリテは大企業を相手に直接取引(下請けをしない)というビジネスモデルを強みとしています。というかこの強みを創り上げました。

そしてこの強みを実現する為には、大企業の資材部サーベイを通過し基本契約を結ぶための、いくつかの課題があるのですが、

その代表的な物としては、特定分野の強み(特命発注の理由)と、ある程度の企業規模が必要です。

いくら優秀な企業であったとしても、例えば社員数10名以下で、本社が社長のマンション というような登記の会社では、大企業との直接取引は出来ません。ある程度の企業規模を必要とします(今後この傾向は強まるでしょう )

ですので私は、ソノリテを早期に、ある程度の企業規模まで拡大するために、一案として「3)や④」の人財を組織に取り込み、それらが成長していく組織モデルを作りこむことを考えました。

かつその活動は「働き方改革」などのビジネス分野と相性が良いものとして形成することが出来た(社員のモチベーションやエンパワーメントをどうやって活性化させるかというテーマにすり替えて事業力化出来た)。

というのが、今までのソノリテのモデルでした(過去形)。

■しかし、捨てる

で、この「3)や④」を育成する「(未熟と成熟の共存による)育成」を、捨てます。

だって先ほど書いたように、優秀な社員の皆さん「1)2)②③の人」が、気付いてしまったんです。

- a)在宅勤務のほうが、集中して仕事が出来る!

- b)在宅勤務だと、ストレスが少ない!

- c)在宅勤務だと、仕事をやりすぎちゃう!

って、気付いてしまった。

今さら「メンドクサイ」ですよ。育成なんて。

わざわざ満員電車に乗って、やる気のない「3)や④社員」を、育成させられるのなんて、まっぴらゴメンでしょ?

今まで自分がどれだけ、他の社員とのコミュニケーション(いわゆる人間関係)によって仕事の邪魔をされ、他の社員と「コワーク(人の集団)の中で、人間関係をうまくやること」に時間を割かれ、育ててあげようとしている社員の失敗にヤキモキしたり、顔色をうかがったり、時にモチベーションを上げる努力をしてあげるような、そういった配下や組織の育成に、自分がどれだけコストを費やしていたか、気付いてしまった。

だって俺だって同じこと思ってるもん。

ああもうこのまま、やる気のない社員は会社来なくていいよ~ って。

もうダメですね。

社員における「るつぼ参加」のストレスは、私が「共存による育成」として「3)や④」を育てるために、無理やりに創り上げた、いわばカオスであったわけですが、

これからはもう、優秀な人は、優秀じゃない人と、「同じ釜の飯」は喰わない。喰ってもらえない。

だって、世の中はソーシャルディスタンスをとるのが正義、「密着」は悪。となりました。

離れるのが正しい世の中。

ですので、もう当社は、「(つるぼによる)育成」は捨てます。

完全に捨てます。

あ~あ。

苦労して作ってきたんですよ。このコワーク環境を。

いろんな多様性がありました。ケンカとか、トラブルとか、いろいろあったんです。苦労しました。(そのおかげで我々経営者も社員以上に成長しましたけどね・・・)

でも、アッサリと捨てます。

「育成することによる(育成者側の)成長」も、残念ですが、捨てます。

だって出来ないもん。在宅勤務じゃ。

■私は「在宅勤務」を前提に、皆さんを雇ったわけじゃない。

さて「どうやって、捨てるの?」ですが、

先に書きましたが「未熟な人が成長できる」組織として「多様性交流」「協調」「挑戦」出来るビジネスシーン(実際はコロケーション)を作ってきたのを、捨てる。

新しいソノリテは「成熟した人が」「さらなる成長を求めるなら」、「多様性交流」「協調」「挑戦」というビジネスシーンが、ある

あるいは会社が社員に「多様性交流」「協調」「挑戦」を提案してくる。

そういう会社に、変えます。

「るつぼ」じゃ、無いんでね。もう

ボーっとしてたら、「ボーっと生きてんじゃねぇよ!」と、誰かが言ってくれるような、密結合な組織は、もう、作れないんで。「密」、まずいんでね。

だから、基本的にGIVERか、GIVERになろうとしている人(つまり①②③)しか、もう、当社では成長出来ないです。

現状で「3)や④」に留まっている人を、「成長させようとする事で自分が成長する」という役目も、リモートじゃ難しいと思います。相手に逃げ場が出来ちゃうんでね。

だからもう、基本的には、「3)や④」に留まっている人と、GIVERとの給与格差等がどんどん大きくなる、「3)や④」に留まっている事が息苦しくなる。そんなスタイルの会社になります。

そこはもう、ドライに、そうします。

「3)や④」の人に、今までもチャンスは与えてきましたが、もう、終わりです。

TAKEが無く、GIVEばかりの姿勢の人が、社会の変化時期に、必要な人財であるハズがないのです。

■また余談。コロナ禍は多様性統合力の将来性に疑問を持たせる

それと・・・ちょっとオマケ的な話ですが・・・

「(未熟な人を)成長させようとする事で自分が成長する」という役目・・・というか能力育成の話なんですけれども

今後のビジネスシーンで「多様性組織の統合能力や対応能力の価値」が、短期的に、社会的価値が上がるのか?価値が下がるのか?と言う点において、私は今、可能性が見えなくなっています。

世の中は、短期的にはドメスティックに切り替わる可能性があると思います。「鎖国文化」のような感じです。それが優位になる可能性があります。

そして日本人は「鎖国性」に強く、「鎖国性の民族」だとも思います。ガラパゴス大好きです。

そしてその「鎖国性」における「同質性重視」「世間体重視」よってコロナ禍に勝つ可能性があります。

「ニッポン人って命令や罰則が無くても自粛しちゃうすっごいオモイヤリのある国民性だよね~」みたいなのが、強化される。

もしそんな感じの未来になったら、そうなると「多様性対応力」の社会的価値感が・・・

だってほら、今だって例えば「他県ナンバーの車を排斥する自粛警察」みたいなのが・・・

・・・なんで急にこんな話をし始めたかと言うと、まあ、理解できる人にだけ理解してもらえれば良いので、この話はこれ以上は書きません。

ちょっと、なんと言うか、環境に対して後ろ向きな話になるし。

■勤務時間管理を捨て、リモートワークを完全解放します(ただし旧来型もあり)

さて、変化対応の話に戻ります。

多様性のコワーキングを前提とした「育成」を捨てると同時に、世の中の変化をポジティブに捉え、より「働きやすい」ソノリテに進化するために。在宅勤務を含めたリモートワークを正式に大きく取り入れます。

今までのソノリテは、労働基準法に則る形で、従業員の勤務時間を管理し、「出勤、退勤、遅刻、残業、休日労働」などを適法に運用してきました。

が、これからは誰がどこでどんな時間にどのように働こうが、完全に許容します。

(健康管理的な意味では適法性を遵守しますが)

もう、基本的に出社だ!とか、満員電車に乗れとか、遅刻すんなとか、残業すんなとか、そういう事から皆さんを解放します。

今までは、なんとか「3)や④」を育てるコワーキングを実行する組織とするために、共鳴の場としてオフィスを位置付け、定時のような概念で、人のるつぼを作ることに、むしろ積極的になっていました。

ですが、当社のようなクリエイティブ重視、イノベーション重視の会社にとって、もともと「管理」自体が相応しくありません(管理しないと働かない「3)や④」の存在を除けば、です)

よって概念的な勤務時間管理を捨てます。概念的な意味で裁量労働制をとるように変えます。

いつ休もうが、いつ働こうが、どこで働こうが、自由にします。

その人の真価は「成果」のみで計ります。

ですが、

例えば以下のような働き方で「(成果よりも)勤勉であることを評価して欲しい」と考える人もいるでしょう。

- 仕事があろうとなかろうと、決まった時間キチンと勤務し、それ以外の時間について干渉されたくない(ワークライフバランスのけじめをハッキリつけたい)

- 働く場所を固定したい。その場所を一歩出たらオフタイムだと認識してもらいたい。

- 自分には「チャンスを産み出す」仕事よりも「タスクをこなす」仕事のほうがあっている

上記のような働き方を望む人の存在も、組織としては非常にありがたいのです。

ですがこのような人にとっては「完全に自由でいいが成果で評価する」と言われるとあまり嬉しくないはずです。

IT分野で例えてみると、システム運用、保守、コールセンターなどで、「イベントドリブン型の業務」で、顧客満足を上げてくれるような人。

これらはすべてとても大事な仕事であり、定時間内、一定の品質をもって業務してくれることが大切です。

そういう人は、派手な成果を出すような事は出来ないかも知れませんが、会社の基本的な信頼度や高品質を産み出す事などが出来ます。そしてそういう業務は派手さよりも「勤勉、まじめ、正確、几帳面、ストイック」な人が適しています。

組織が事業の継続性を高めるためには「勤勉な人」がとても重要です。みんながみんな「発想型自由人」じゃ、組織やサービスは成り立たないんです

逆の言い方をすれば、例えばシステム保守系の仕事をしている人が、「いつ、どこで、どんなふうに仕事をしていてもOK」みたいなことが、本質的に適しているとは私には思えません。

したがってそのような仕事が自分には合っていると考える人にとっては、「定時間:決まった業務場所」における「行動のコミット」こそが価値であるから、「出勤、退勤、遅刻、残業、休日労働」の管理に応じていることに対する対価こそが、その人の真価を表すものとなるでしょう。

よって今後ソノリテは

- 成果主義的に働く人(働く場所、時間、自由)

- 労働時間評価で働く人(在宅等は固定時間を約束)

の2通りの働き方が選べるようにします。

そしてこの2通りを一つの会社の中で実現する為に、基本的な雇用契約のスタイルとして、以下の3通りが選べるように変えます。

- 会社に人生を賭けたい人

ガッツリソノリテ!事業にフルコミット!

仕事こそ人生!会社の中枢。高プロ執行役員、子会社社長タイプ - 自由に働きたい人

働く時間や副業なども自由にしたい!

自由こそ俺、俺を縛るな!フリーダムタイプ - 真面目に働きたい人

与えられた仕事は決まった時間でキッチリ捌く!

頼れるスーパーサブ!ワークライフバランス重視タイプ

詳しくは、7月の定期職制改正に間に合うよう準備する・・・予定でしたが・・・法令適合などを厳密に行ってから施行する関係上、今年は定期職制改正を10月にシフトする可能性があります。7月に間に合わなかったらゴメンなさい。というか遅れます。超遅れても年内には絶対やります。

すべての選択肢をきちんと準備したうえで、説明会等を開き、社員一人一人の希望と業務内容等を調整しながら、個々人が「新しい働き方」にシフトできるようにしていきます。

■大きいオフィスは捨てます。

さて「コワークによる育成をやめる」と「成果主義的に働くか、労働時間評価で働くかを選べる」ようにし「リモートワークを完全解放」したら、オフィスを小さくします。

これはもう、理由はわかりますね。リモートワークなんだし、未熟と成熟のコワーキングも、もうやめるから。

つまりオフィスの位置付けが変わります。

- 独立したプロフェッショナル達が、時々コワークしたくなった時用にオフィスを使うとか。

- 新型コロナのような感染症に強いオフィスにするとか

- 労働時間評価で働きたい人用にオフィスをチューニングするとか

- 秘匿性の高い物理資料を保管しておく場所を中心にセキュアに働ける場所にチューニングするとか

- お客さんを呼ぶのに相応しい場所にするとか

オフィスの存在価値が、そのような質に変化します。

という事で、本社は引っ越しします。

年内に本社移転します。これは確定。

オフィスのサイズは今よりも小さくします。でも、「オフィス要らないから、安いオフィスでいいよね」と言う事には、しません。

ソノリテの新しい「進化」を感じられる、哲学とプライドに満ちた、新しい概念の「オフィス」を社員の皆さんに提供します。

お楽しみに。

まだ本社移転して2年しかたたないのに、もう引っ越しします。我ながら、激動だなと。

が、引っ越しが楽しみなオフィスになりますよ。

■関西をどうするか?

また、オフィス戦略については関西支部をどうするか?という点もあります。

関西支部については今、以下のようなステージにあります。

- すでに西日本にロイヤルカスタマーを作っているし、その数を増そうとしている

- 関西拠点で働きたい仲間を増やそうとしている

- 若手による独自戦略独自採算の先行モデルになろうとしている

上記のような成長初期局面にある為、今年は今のカタチを無理に変えず、例えばオフィスを解約し完全在宅を進めるという事をまだ行わず、もう少ししっかりと根が生えてから、ドラスティックなステージに移行してもらおうと思います。

西日本に本社をもつお客様にとって、私達が「関西に拠点をもっている会社なのか?」は、今までは、重要なファクターでした。

それが今後、「リモートワーク重視社会」になって、変わるのか?変わるとしたらどのように変化するのか?そのあたりを見極めながら、今後戦略に落としていこうと思います。

■「場所」ではない、新しいソノリテとは?

はいここまでで、新しいソノリテは

- 事業「IT」「メディア」「働き方改革」は変えない

(ただしシャットイン経済に向かっていく) - 「多様性交流」「協調」「挑戦」による成長は変えない

- リモートワークは本格導入する

- コワークによる育成はやめる

- 大きいオフィスは捨てる

と、いうような事をお話してきました。

で、トータルで「(成長のるつぼという)場所」だったソノリテが、今度はどんなものになるの?っていう話をします。

図「ソノリテは場所だった」

ここまでで、なんかモヤッとする部分として、

- 「多様性交流」「協調」「挑戦」で成長と言いながら

- (未熟と成熟の)コワークによる育成はしない

ってのが、ようするにどういうこと?ってお話です。

そこでもう一度、会社や就職ってなんだ?っていう話にもどします。

これです

- 1)自分はまだ「一人立ち」出来ない「未熟者」なので、いったん「弟子入り」をする。それが就職だ!という考え方

(例えばマンガ家のアシスタントになるような考え方) - 2)一人では「大きな仕事」が出来ないので、「組織に所属」することで、「大きな仕事」の恩恵を得る。 それが就職だ!という考え方。

- 3)社会に出て働かされているうちに役割が出来て社会人と呼ばれるような人になるんじゃないか。それが就職だ!という考え方

上記に対し、今までのソノリテ(場であったソノリテ)は、

- 1へのアンサー)弟子入り出来る“場所”

- 2へのアンサー)組織に所属出来る“場所”

- 3へのアンサー)働かされる場所“場所”

として、「就職したいニーズ」に対して「場所」という概念で答えてきました。

雰囲気を言語化すると

「うちの会社って、なんとなく面白そうな人が沢山いるし、下請けじゃない仕事をしているみたいだし、現地常駐じゃないし、私服OKだし、ゲームなんかも作っている面白そうな会社(場)だなぁ。この会社(場)に入れば、自分のやりたいことも見つかるかもなぁ」

って感じです。

そんな雰囲気の会社を目指して、そんな組織を創り上げようとして来ました。

それを、これからは

これからは!

これからは!!キラーン!

これからはぁぁぁぁぁ!!!!!!

「共鳴装置」

という発想に切り替えます

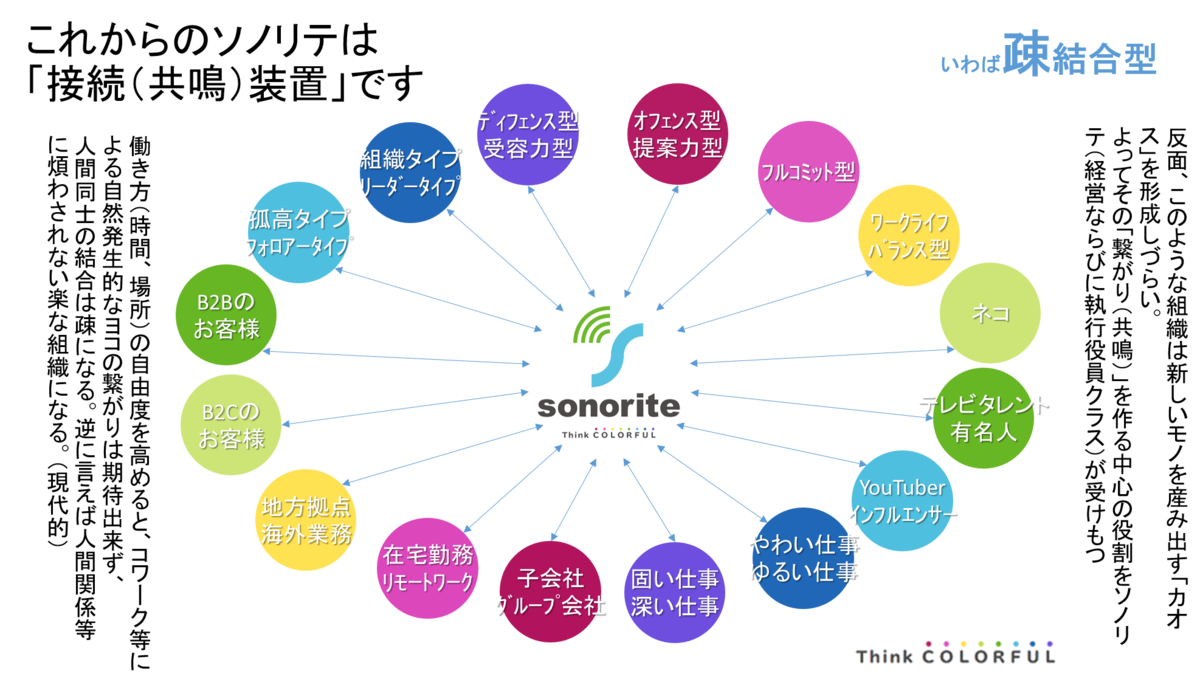

図「これからのソノリテは「共鳴装置」」

共鳴装置キタ――(゚∀゚)――!! <懐かしい

共鳴装置が目指す物は、

「場所の共有」による自然発生的なチーミングや助け合いに期待せず、会社(経営者や執行役員、子会社社長)が、積極的にメンバーアサインやプロジェクト創成の役割になり、会社内の共鳴を生み出していくという形です。

今まで「育成の場所」であったソノリテは、同じ空間で課題を分かち合い、自主的な助け合いやチーミングが発生することを期待していました。

が、社員は反面、同じ空間、同じ時間の共有が必要で、かつ「人間関係をうまくやる必要がある」という煩わしさもありました。

(私はその煩わしさを成長の原動力の一つとしていたというのは今まで解説してきた通りです)

新しい会社の概念である「共鳴装置」は、社員に以下のような「多様性交流」「協調」「挑戦」をもたらします。

- 1へのアンサー)

“共鳴装置”が、弟子入り出来る“仕事”や“同僚”をサジェスト(人によっては指示)してくれる - 2へのアンサー)

“共鳴装置”が、社員が所属するに好ましい業務内容の“業務”をサジェスト(人によっては指示)してくれる。

社員は“(コロケーション等による)人間関係”に煩わされる事なく、“業務”との相性のみで組織に所属できる。

リーダーシップなどで組織に大きく貢献することを目指したい場合には、“共鳴装置”に加わっていくというキャリアプランとなる。

組織運営に興味がないが“業務のプロフェッショナル”として技術を磨いていきたい人に対して、会社は“自分に適する仕事を振ってくれる共鳴装置”として機能する。事業をスケールさせる役割は“共鳴装置”が受け持つ - 3へのアンサー)

なし

強みや主体的行動をとらない社員に対し“共鳴装置”はポジティブに機能しない

(ただただ評価が下がっていく)

こんな感じです。これが共鳴装置。

図.「場」から「共鳴装置」へのシフト

“共鳴装置側”の体制としては、先ほど、「働き方を3つにわけます」としたなかで

と表現したメンバーが該当します。

このメンバーと経営が、共鳴装置の中の人になり、経営会議等のカタチを取り、事業内のヨコの連携(共鳴)を高度に担保しながら、多様な雇用形態や性質の社員と連携(共鳴)し、会社を推進していきます。

■“役職、組織廃止”じゃ、なかったの?

この辺で、感の良い人が、こんな疑問を感じられるのではないかと・・・

あれ?ソノリテって“役職や組織を廃止する”って言ってたよね?

これって単なる執行役員制の会社運営じゃないの?

仕組み的には上意下達型組織なんじゃないの?

ぜんぜんフラットじゃなくね?

という疑問。

そう。そんな感じ。半分アタリで、半分ハズレかな・・・

でも感覚的には「フラット、やめます」って、言いきっても良いデス。

(だからといって年功序列とか、年長者には敬語使え!とか、そういう事をやりたいわけじゃない)

あ、あとですね。

今年の年頭挨拶で、

【年頭挨拶】

年頭挨拶 - saitoukazumasaa’s diary

で、わたしは

「私は事業の牽引役からは降ります」

と、言っていました

言っていましたが、今回「共鳴装置」とかなんとかいって、また「事業の推進」に、舞い戻ろうとしていますね・・・

■全員がフラットに在宅勤務をすると、難しい事がある

在宅勤務を始めた社員が

- a)在宅勤務のほうが、集中して仕事が出来る!

- b)在宅勤務だと、ストレスが少ない!

- c)在宅勤務だと、仕事をやりすぎちゃう!

という感想をもったと、先に書きました。

なるほど在宅勤務は「集中してタスクをこなす」という事には、とても向いている可能性があります。

が、では「在宅勤務が向いていない事」は、いったい何なのか?

「わかっているよ齋藤、お前がさっき言った、“未熟な人を育成する”ってのが、出来ないんだろ?」

はいはい。確かにそうですが

まあでもそれは、要するに未熟な人が問題なんですけどね

未熟じゃない人でも「在宅勤務だと難しい事」が、あります。

答えはめっちゃ簡単です

超、簡単です。

答えは「出逢い」です

■在宅勤務では、出逢えない。

これってめっちゃ簡単ですよね?超あたりまえですよね?

だって家にいるんだもん。

家にいるんだから「出逢い」は難しい。

まあでも「出逢い」っていっても、もちろん「出逢い系サイト」みたいな話じゃなくて

- 新規顧客に出逢う

- チャンスに出逢う

- 偶然解決策に出逢う

- 偶然出逢った人にインスパイアされる

- 友達にはいないタイプの人と出逢う

みたいな話。

「いやいや家にいたって出逢いはあるよ。ネットがあるんだからね」

みたいに思った人は、私が常々話題にする「フィルターバブル」という言葉を調べて

見てください

■フィルターバブル(Wikipedia)

ようするに、在宅勤務は

- 既知のタスクをこなす業務に適する

- 未知のサムシングに出逢うのに適さない

だから、

- 基本的に今までと同じことをやっていけばいいなら、在宅で良いけど

- どんどん色々な事に「挑戦する」ための偶発性を作るのは、難しい

って事に、なります。

例えば、新しい仕事を見つけたり、新しいアイデアを形にしようとしたり、あてもない目的もない雑談のようなものから、何かのヒントやチャンスを見出したり。

ようするに、

- ネットを探しても答えが無いような、

- メンターやロールモデルが期待できないような、

そういうことは、巣ごもり業務では出来ない。やりづらい。

(しかし、そういう世の中になっていく。)

そこで、そのような「出逢い」を、会社と言うコミュニティの中で能動的に与えて行く、それを中央から行う機構を“共鳴装置”としようと考えているわけです

私を含む共鳴装置の中の人が、事業や組織(というより独立した個)のヨコの連携(共鳴)を設計し、高い視座から、多様性経営を推進する事で、

社員は人間関係の煩わしさではない部分で、未知なる領域への挑戦や多様性に対する出逢いを受け取り、成長することが可能になります。

“共鳴装置”では、全社員の給与レベルなども共有、社員全員の成長を高い視座で見通しつつ戦略を推進します。

(そしてその後、共鳴装置はホールディングスという経営スタイルにシフトしていきます。)

また、軽い話でいうと、共鳴装置は“全社会議、全社パーティー”など、社内外の交流も企画していきます。

(もちろん飲食等の自粛を気にしなくて良い世界になってからですが)

今までソノリテは、「場」は提供していましたが、「行動」には自主性を期待していました。

自主性尊重の観点から「会社が社員に指示をする」とか「会社が企画し、社員が参加する」というような主従関係を極限までフラットにするために、全体呑み会みたいな会合はある時期から行っていませんでした。

が、これからのソノリテの“共鳴装置”は、疎 な結合状態(コワークしない)にある社員の皆さんに良質な出逢いを提供する為に、共鳴装置主導で様々な企画(時に指示)を行っていきます。

これが新しい組織変更「場」から「共鳴装置」へのシフトです。

また

「私は事業の牽引役からは降ります」

を、「やっぱり牽引しま~す!」に変える理由もここにあります。

私は今年、コロナが無ければ、社員「育成」の観点から、「場」だけを提供し、「コワークの中で産まれる共生における自主的成長」を見守ろうと思っていました。

が、これからは能動的出逢い生成機である「共鳴装置」を立ち上げ、急速に育てなければなりません。

よってガッツリ介入します。共鳴装置の長であり、一員として。

みんな在宅だからって容赦しませんよ。

もしかしたら、この“共鳴装置”という枠組みの完成が、私のソノリテの共鳴経営に対する最後の大仕事になるのかも知れないのです。

■営業のスタイルは変わります。ネットワーク型の露出や受注を強化します。

さてここから、「育成」「働き方」「オフィス」「組織」みたいな話題から、事業モデルの話に変えます。

私達がシャットイン経済型にチューニングした会社にシフトした場合、いくつか問題が生じます。

その一つとても大きなものに「営業どうすんの?」っていう話題が有ります。

先に示したように巣ごもり社会は出逢いを減らし、ビジネスでいう最たる出逢いは「営業」だからです。

同じことをもう一度言いますが、私達ソノリテの社員数50名程度の小企業ですが、私達の強みの一つとして

- 下請け仕事をやらない。

- 大企業からの直請け仕事(のみ)をやる

というスタイルがあります。

私は日本のIT業界における多重請負構造に疑問を感じ、中小企業でも、独自の強みを持ってさえいれば、下請けではなく大企業と直接取引を行えるはずだという信念をもってビジネスを推進してきました。

そしてソノリテは

- 全取引直請け

- ほぼ全てのお客様が上場企業、あるいは相当の企業規模のお客様。あるいは上場企業のグループ企業

- 下請け仕事なし

- 現地常駐仕事なし

という形で実現出来ています。

で、このビジネスモデルに必要な会社の営業スタイルとして「ロイヤルカスタマ―密着型の営業モデル」を行ってきました。簡単に言えば、大企業のお客様に対人営業するモデルです。

私達が行ってきた顧客アプローチは

- 大手SIerが密着している大手企業に対し

- 大手SIerの下請けに甘んじず

- 大手SIerを突破し、大手企業と直接契約する

というモノです。

(微妙な内容なので、これ以上説明しません その1)

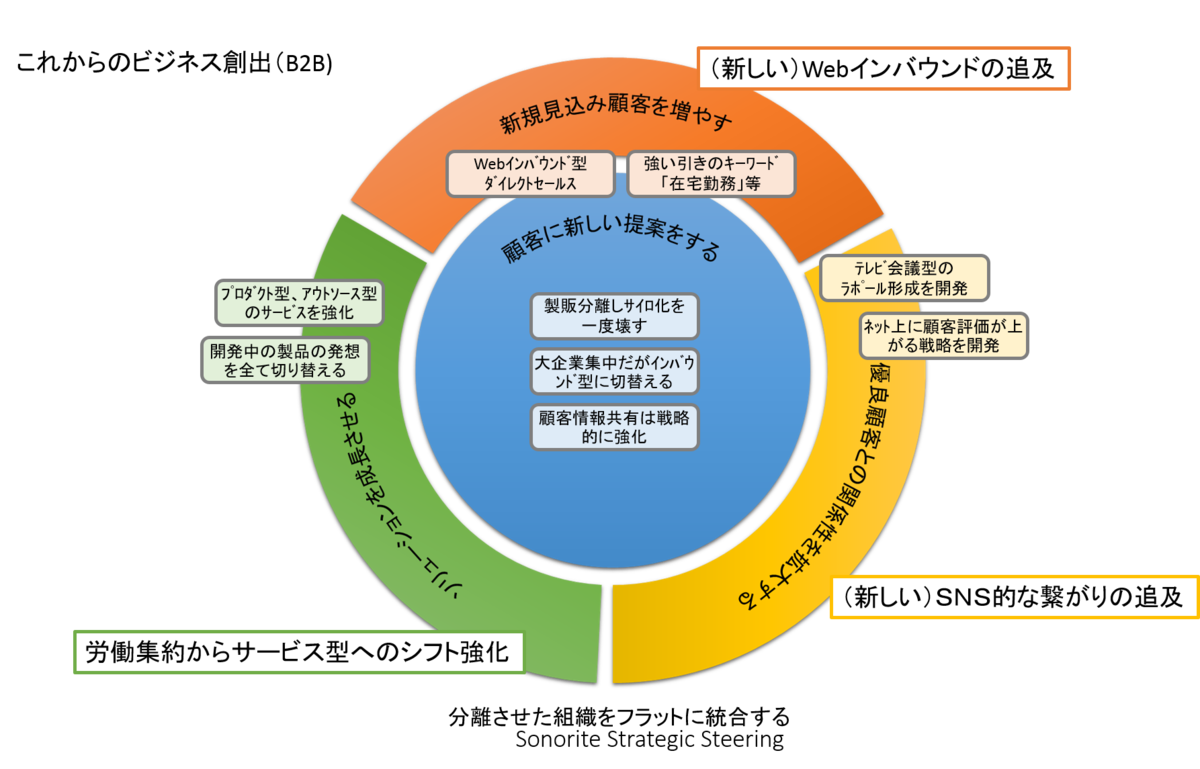

この「突破」のやり方を、これからは変えなければいけない。

なぜならばお客様キーマンの働き方もシャットイン型になっていくからです。

これから私達が相対したいお客様のキーマンには、従来のアプローチでは「なかなか会えない」社会になると考えられます。

これはキーマン自身が在宅勤務なさっているし、お客様の会社が全体的に営業来訪を禁じる状態になるからですが、

この現在の状態は今後文化になり、定着します。(微妙な内容なので、これ以上説明しません その2)

これら、微妙な内容その1と微妙な内容その2を掛けあわせると、私達ソノリテが「小企業にも関わらず、大企業と直接取引する」という強みを継続するに必要な新たな戦略が見えてきます。

この新たな戦略こそ

「微妙な内容なので、これ以上説明しません その3」

となるわけですが、ここはとてもドラスティックな行動変容を必要とします。

もちろん営業行為が人中心から、ネットワーク中心に変化していくと言う事なのですが、じゃあ単純に、「システム開発受注もインバウンド営業型にシフトするんじゃね?」とかそういう事ではなく

もっともっと新しいスタイルということになります。

実は、我々は今まで「会えないお客様に会う」という実績があります。

それは、大手SIerが「おかかえSIer」として君臨し、既得権益を振りかざし、小企業の参入を阻んできた「大企業と中小企業の直接取引」ということを、私たちは既に実現してきたということです。

普通の中小企業は、「おかかえSIer」の下請けをやらない限り、大企業の仕事は出来ません。が、私たちはやってきました。言うならば、「会えない人に会ってきた」

このノウハウをシャットイン経済型にリデザインすれば、実は私たちの事業モデルは、今までよりもさらに優位なものになります。これをやります。

しばらくはこの「営業スタイルの改革」が共鳴装置の大きなテーマになろうと思います。

■社会の変化は当社のチャンス

従来、大手企業は大手SIerの縄張り的意識が強かったが、リモートワーク等で顧客キーマン(のうちイノベータータイプの人)がネット上に現れるようになりビジネスチャンスはフラットになるでしょう 。

不況時はコスト削減等のマーケットが活況となるが既に下請け構造から脱却している当社は「切られる」心配が他の中小企業に比べ極小です。

もともと「働き方改革」に対し提案力を持つ当社にはシャットイン経済が求めるソリューション力が豊富にあります。

この社会の変化に対し当社が軌道修正したいこととは、ビジネスチャンスがフラットであるネット上における営業力向上方法を確立するということです。

巣ごもりしているイノベーターにダイレクトに響く提案方法や、イノベーターが欲しがるソリューションを提供する。

もともとネットとの相性が良いB2C商品の販売を振り切って実行する。

(今までは自主性尊重の観点から会社主導のイベントは意図的に極小化していたが)在宅化等で全体的なコミュニケーション力は間違いなく劣化するので、B2CとB2Bの強制的な交流を図る等の目的から社内イベント等を強化する

そんなような事をやっていこうと思います。

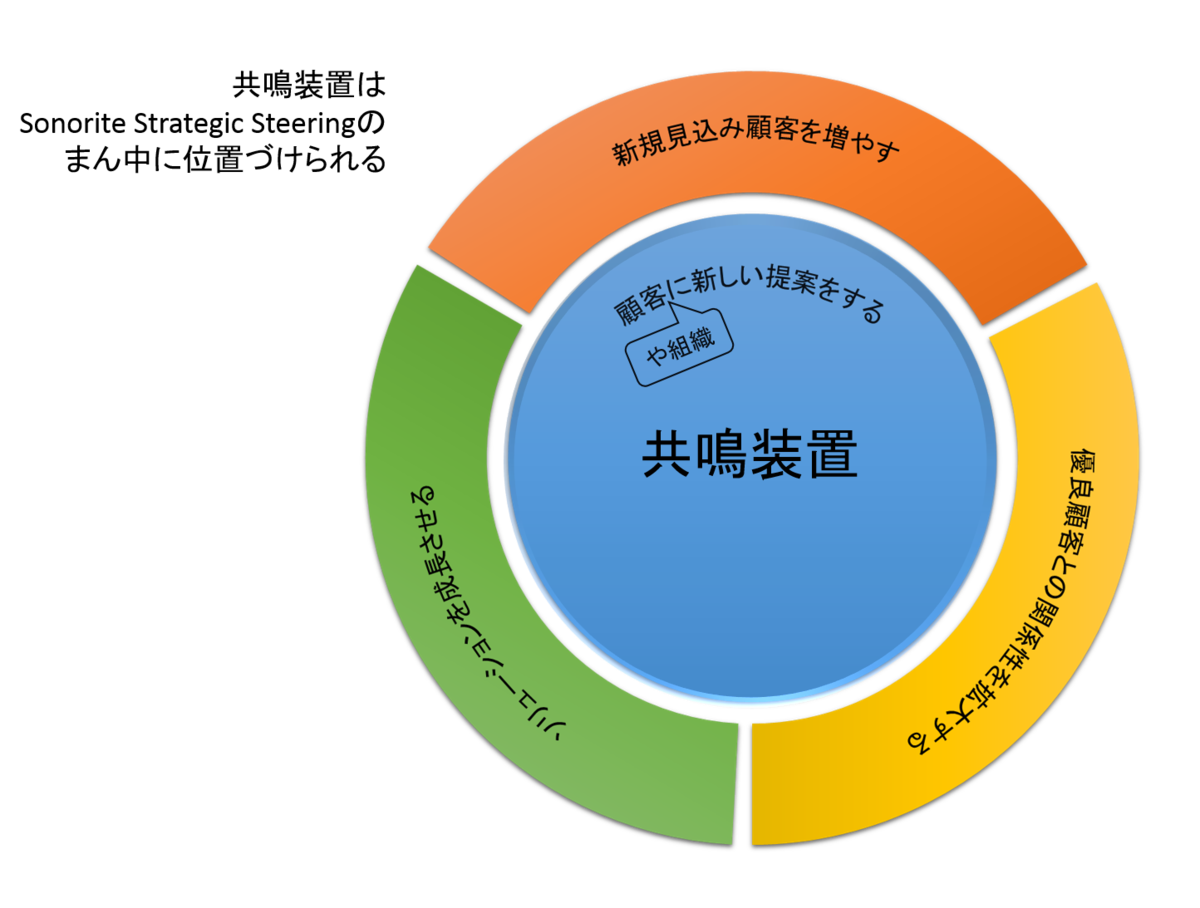

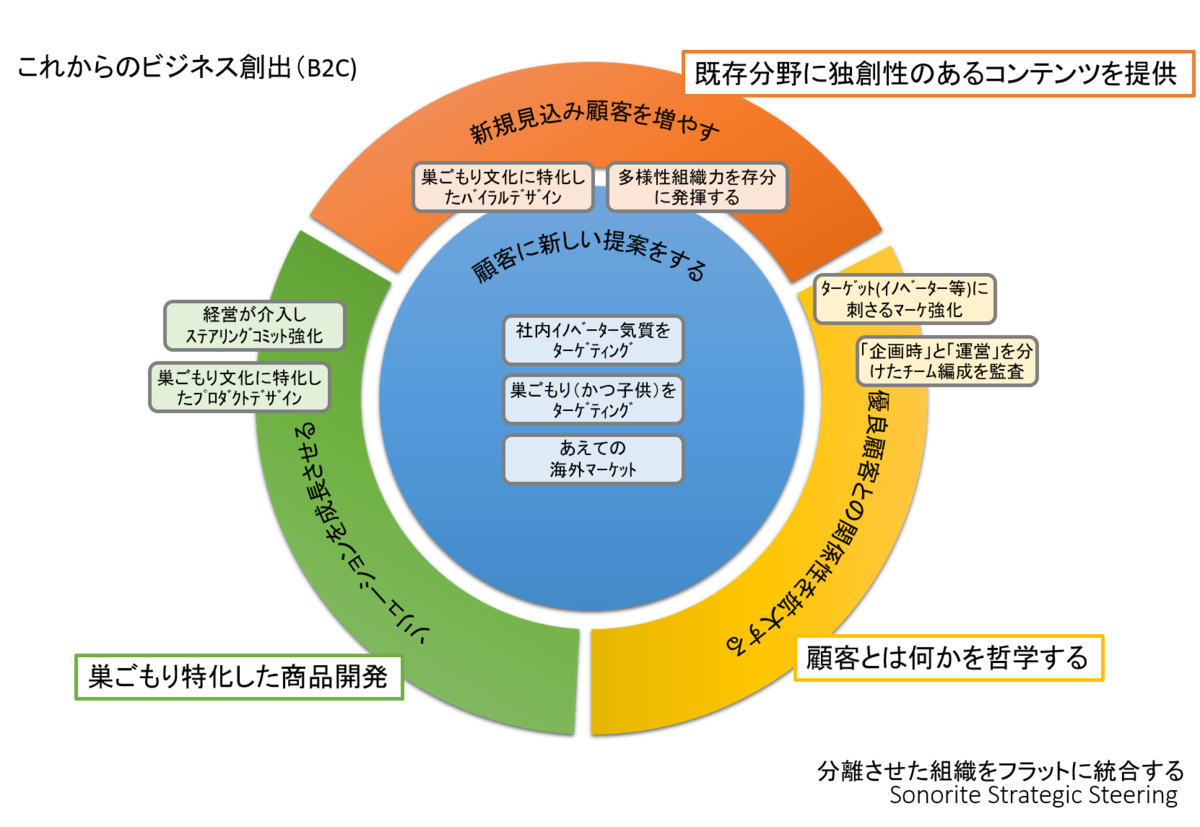

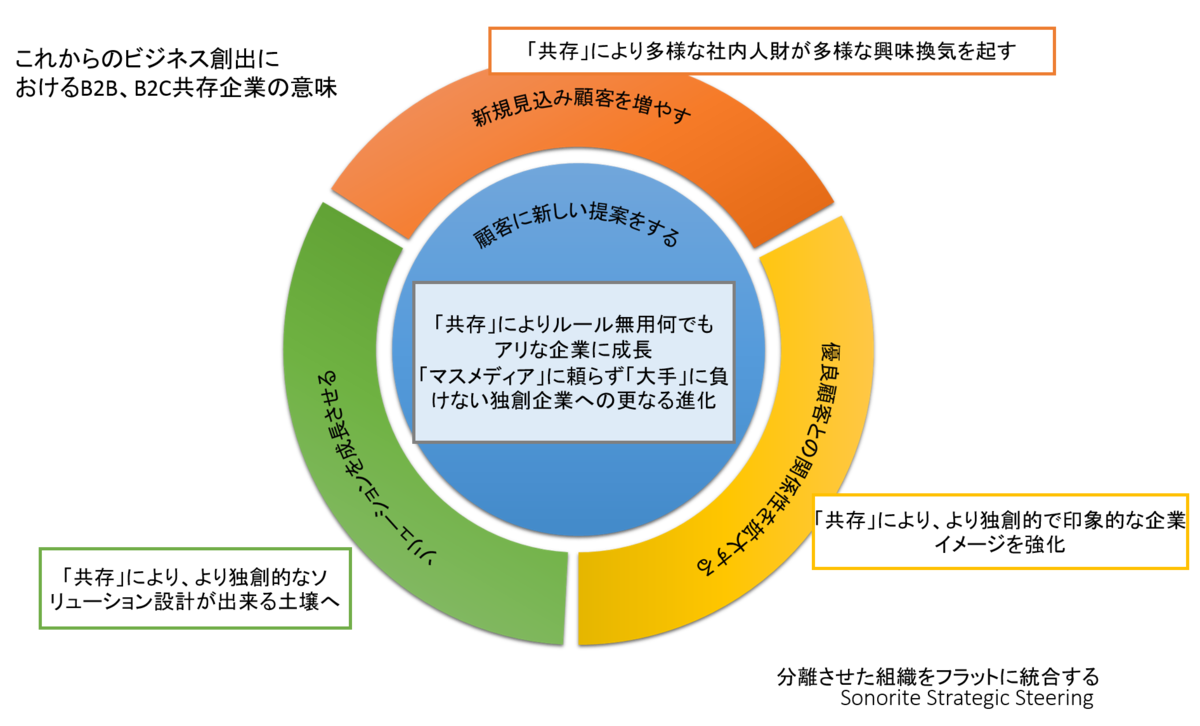

詳細な解説は省きますが、図だけ、少し貼っておきます。

■そして今後、ソノリテは「こんな人にとって嬉しいソノリテ」に成ります

コロナ禍対応みたいな所から話を始めました。

そして、だいたいこんな話をしてきました。

- これからも期待されていく「IT」「メディア」「働き方改革」を事業分野として、それをシャットイン経済に対して適合する新しい提案が出来るソノリテに進化する

- 成果主義的、裁量労働型、自由な働き方と、時間課金的労働が選べる会社になり、かつ在宅勤務など働く場所の自由度が高い会社になる。

- ソノリテは「未熟な人の成長の場」というスタンスを捨て、成熟した人に疎 結合して出逢いを提供する「共鳴装置」になる

- 今まで強みとしてきた「大企業直受注」をさらに進化させ、B2Cビジネスとの融合などでそれを強化する

そして上記に対応した結果、ソノリテは、「こんな人にとって嬉しいソノリテ」になります。(ぜひ前段の「■こんな風に変わるよな~」と重ねて、ご確認ください。

- 在宅勤務、リモートワークで働ける。

- 満員電車通勤強要のような滅私奉公文化が存在しない。

- ITで共鳴装置と接続する事で、自分が望む成長に即した仕事がアサインされる

- 社員間の繋がりが疎 で、人間関係が煩わしくない

- とはいえ「人との絡み」を大切にした業務アサインやイベントを会社が準備してくれる

- 自己都合を優先した働き方が選べる

- 「管理」されない。「育成、終身雇用」のような古い文化に縛られない

- 時給型からコミット型など働き方が選べる

- より開放型の文化へシフトすることを日本企業に提案する立場の仕事をする

- 常駐などの仕事はない

- 顧客接点などの企業間コミュニケーションもネットを活用する

- ネット上で行える新しい「余暇ビジネス、趣味ビジネス」などの製品企画、開発をする

上記のような「仕事、就職、起業」をしたい人にとって最適化された、ソノリテになります!!!

■まとめ:これからの「組織」「働き方改革」「共鳴」

さて、最後の最後に、組織のありかた、というか考え方・・・齋藤が「組織」について何を考えているかを、軽く示しておきます。

その為に、まず人類学者、霊長類学者であり都大学総長であられる山極寿一先生のご高名と、先生の講演資料を引用させていただこうと思います。

「サル化する人間社会」

https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/201709/201709o.pdf

ご講演内容では、その研究から紐解かれる「共鳴集団」の概念や、教育の基礎的モチベーションである「憧れ」の概念、自己のアイデンティティー確立と自己決定などについて、極めて明解で本質的に触れられています。私たちが目指すべきグローバル人財の姿と、そのための社会や組織の問題点を明瞭に示してくれています。

コロナ禍は、かなり強力に文明から「共鳴力」を失わせる方向に進化させようとしています。

そして私達ソノリテもまたその方向に、舵を切り、帆先を向けます。

私達ソノリテもまた、「サル化する人間社会」へ貢献するような組織へと変化しようとしている事を自覚せねばなりません。

そして私は、ここに来てやはり、当社がなぜ「ソノリテ(フランス語で“共鳴”)」という会社名を背負っているのか、そしてなぜ背負った組織を運営しているのかを、冷笑的かつインクリメンタルに哲学し続ける必要があると思っています。

共鳴装置の成長こそがその心臓とならんことを、この変化の肝にすえ、株式会社ソノリテを治めて行きたいと考えます。

やー

長かったね

長いわりに、結局何が言いたいの? よくわかんなかったかも知れないけど。

私的には、今、言いたい事は言いました。

あとは皆さんがそれぞれに、自分の事、組織の事、日本の事、世界の事。何が出来るか?何をすべきか?考えましょう。

考えたら、教えてください。良い考えだったら、共鳴装置に取り込みます。

読んでくれてありがとうございました。

「共鳴装置」ガンバリマス。